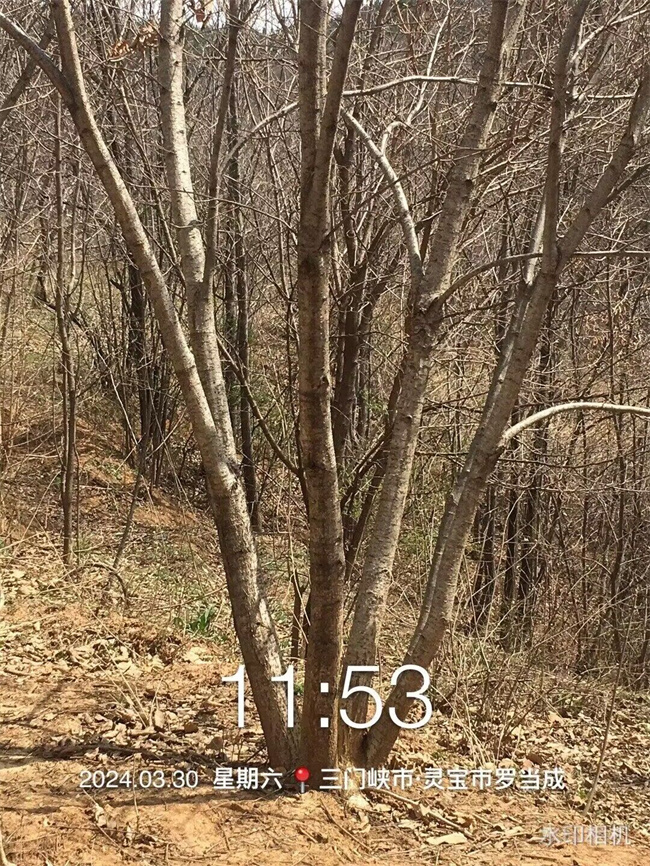

蒙古櫟種子苗木

更新時(shí)間:2017-02-24 瀏覽次數(shù):740次

中文學(xué)名 蒙古櫟 拉丁學(xué)名 Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 別 稱 蒙櫟、柞櫟、柞樹 界 植物界 門被子植物門 綱雙子葉植物綱 目山毛櫸目 科殼斗科 屬櫟屬 種蒙古櫟 命名者及年代 Fisch. ex Ledeb. 1850 英文名稱 Mongolian Oak蒙古櫟蒙古櫟屬落葉喬木,高達(dá)30米,樹皮灰褐色,縱裂。幼枝紫褐色,有棱,無(wú)毛。頂芽長(zhǎng)卵形,微有棱,芽鱗紫褐色,有緣毛。葉片倒卵形至長(zhǎng)倒卵形,長(zhǎng)7-19厘米;寬3-11厘米,頂端短鈍尖或短突尖,基部窄圓形或耳形,葉緣7-10對(duì)鈍齒或粗齒,幼時(shí)沿脈有毛,后漸脫落,側(cè)脈每邊7-11條;葉柄長(zhǎng)2-8毫米,無(wú)毛。雄花序生于新枝下部,長(zhǎng)5-7厘米,花序軸近無(wú)毛;花被6-8裂,雄蕊通過(guò)8-10;雌花序生于新枝上端葉腋,長(zhǎng)約1厘米,有花4-5朵,通常只1-2朵發(fā)育,花被6裂,花柱短,柱頭3裂。殼斗杯形,包著堅(jiān)果1/3-1/2,直徑1.5-1.8 厘米,高0.8-1.5厘米,殼斗外壁小苞片三角狀卵形,呈半球形瘤狀突起,密被灰白色短絨毛,伸出口部邊緣呈流蘇狀。堅(jiān)果卵形至長(zhǎng)卵形,直徑1.3-1.8厘米,高2-2.3厘米,無(wú)毛,果臍微突起。花期4-5月,果期9月。生長(zhǎng)習(xí)性編輯生于海拔200-2 100米的山地,在東北地區(qū)常生于海拔600米以下,在華北常生于海拔800米以上,常在陽(yáng)坡、半陽(yáng)坡形成小片純林或與樺樹等組成混交林。[2] 喜溫暖濕潤(rùn)氣候,也能耐一定寒冷和干旱。對(duì)土壤要求不嚴(yán),酸性、中性或石灰?guī)r的堿性土壤上都能生長(zhǎng),耐瘠薄,不耐水濕。根系發(fā)達(dá),有很強(qiáng)的萌蘗性。 蒙古櫟種子發(fā)芽的適宜溫度為25-30℃,15℃時(shí)發(fā)芽緩慢,30-35℃時(shí)發(fā)芽快,但幼芽細(xì)弱。莖葉生長(zhǎng)適宜的白天溫度為23-30℃,夜間溫度為15-18℃;溫度高于35℃或低于15℃生長(zhǎng)緩慢。幼瓜生長(zhǎng)適宜溫度白天為25-30℃,夜間為15℃左右。在大、小興安嶺的海拔250-400米范圍內(nèi),蒙古櫟長(zhǎng)分布于低山頂部和山脊以及坡度小的各個(gè)坡向上。海拔400-600米直至長(zhǎng)白山800米以下,蒙古櫟能在坡度3-35度的南坡形成純林。甚至東北西部興安嶺以南地區(qū),蒙古櫟的分布高度可上升至870-1600米。東部三江平原的殘丘上也有生長(zhǎng)。蒙古櫟適應(yīng)較廣的土壤類型,多生長(zhǎng)在酸性或微酸性較肥沃的暗棕色森林土和棕色森林土上。人為破壞嚴(yán)重的山地,蒙古櫟能在干燥陽(yáng)坡,土體發(fā)育不全的粗骨土上成林,但其地位甚低。蒙古櫟分布圖產(chǎn)于中國(guó)黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、山東等省區(qū)。培技術(shù)編輯播種繁殖。種子催芽后采用壟播,播種量為150g/m。當(dāng)年生苗高20-30cm。3年生苗可出圃栽培。種植要點(diǎn)整地作床整地作床從9月中旬開始,整地深翻30cm,揀出草根、石塊,春播在秋翻后于翌年春耙地,每667平方米施有機(jī)肥1.5t。翻地時(shí)進(jìn)行土壤消毒每667平方米施4kg硫酸亞鐵,防治地下害蟲,每667平方米可施2.5kg辛硫磷。然后每平方米施入熟好的農(nóng)家肥5kg,作床高20cm,床面寬1.1m,步道40cm。為防治苗木病害,每平方米用5g溶液噴灑床面,用藥5d后播種。育苗地要選擇在地勢(shì)平坦、排水良好、土質(zhì)肥沃、pH值5.5-7.0,土層厚度50cm以上的沙壤土和壤土。 種子采收后用50℃-55℃溫水浸種15min或用冷水浸種24h,同時(shí)將漂浮的不成熟、蟲蛀種子撈出,也可以用敵敵畏熏蒸一晝夜進(jìn)行殺蟲處理。秋播種子消毒處理后即可直接播種,效果良好;春播種子在冷室內(nèi)混沙(種沙比為1∶3)催芽,每周翻動(dòng)一次,隨時(shí)檢出感病種子并燒掉,翌年春播種前一周將種子篩出,在陽(yáng)光下翻曬,種子裂嘴達(dá)30%以上可播種。 種子調(diào)制及播種種子精選后,放到?jīng)鏊瑵駶?rùn)的庫(kù)里貯藏。種子貯藏要因地制宜,通常有下列三種貯藏方法。田間管理灌水:因種實(shí)大,覆土厚,就需要一定的濕度,濕度一般保持地表下1cm處土壤濕潤(rùn)即可,不是特別干旱的不必天天灌水,苗木出土前不必澆水,防止土壤板結(jié),造成頂土困難或種子腐爛而失敗。 切根播種后15-20d出苗,當(dāng)真葉出土4片時(shí),切斷主根,留主根長(zhǎng)6cm,可促進(jìn)須根生長(zhǎng),切根后應(yīng)將土壓實(shí)并澆水。 間苗在苗高進(jìn)入高生長(zhǎng)速生期定苗,間去病苗、弱苗,疏開過(guò)密苗,同時(shí)補(bǔ)植缺苗斷條之處,間苗和補(bǔ)苗后要灌水,以防漏風(fēng)吹傷苗根。留苗密度60-80株/平方米。 [5] 松土、除草按著“除早、除小、除了”的原則及時(shí)清除,采用人工除草,保持床面無(wú)雜草,除草結(jié)合松土,松土深度2-8cm,以利苗木的正常生長(zhǎng)。 [5] 蒙古櫟苗木,當(dāng)年有3次生長(zhǎng)的習(xí)性,采用兩次追肥,即第一次封頂后進(jìn)行追肥,約6月20日左右,硝酸銨每平方米5g;第二次追肥在苗木第二次封頂后進(jìn)行,約7月下旬左右,硝銨每平方米7g。起苗:秋季起苗,進(jìn)行控溝越冬假植;春季起苗,可原壟越冬,不必另加防寒措施。 蟲害防治栗實(shí)象鼻蟲(CurculiodavidiFairm):成蟲體長(zhǎng)7-9毫米,赤褐色或黑色而有灰黃色鱗毛嘴細(xì)長(zhǎng),腿節(jié)棍棒壯下面有一齒突。幼蟲在種子內(nèi)蛀蝕,種子在外面看不到柱孔,僅有一小黑點(diǎn),受害種子不成熟往往早落,如有三頭以上幼蟲為害,一般都失去芽力。特別在種子堆積期間,溫度升高,幼蟲蛀蝕嚴(yán)重。溫水浸種將種子放進(jìn)55度溫水中浸泡10分鐘,或在50度的溫水種浸泡15分鐘,無(wú)影響。